Ich darf nach Düsseldorf!

Ich darf Geschichten vorlesen!

Am 19. Mai – Pfingstsonntag – lese ich um 18:30 Uhr im Brückenzelt an der Königsallee.

Kommt in Scharen!

Ich darf nach Düsseldorf!

Ich darf Geschichten vorlesen!

Am 19. Mai – Pfingstsonntag – lese ich um 18:30 Uhr im Brückenzelt an der Königsallee.

Kommt in Scharen!

Sonnenuntergang am anderen Ende des Meeres

Willkommene Kühle der Nacht

Tage schmecken nach Salz

Und wieder: Sonnenuntergang.

Auf dem Weg nach Vietnam – an der Grenze, um genau zu sein – gabelte unser Bus Anhalter auf. Ich wusste nicht, dass so was geht, aber offenbar schon. Und sogar umsonst: Man behaupte einfach, kein Geld zu haben, wenn der Reisebusbegleiter den überhöhten Fahrpreis einsammeln will. Nach mehr als fünf Stunden Fahrt und einer halben Stunde Gemache an der Grenze hat niemand mehr Lust, schon wieder anzuhalten, um die Typen wieder rauszuwerfen. Zack: Freifahrt. Auf einem Klappstuhl im Gang zwar, aber immerhin.

Die Reise von Thailand nach Kambodscha war ein Albtraum.

Punkt.

Doch Ankommen in Kambodscha – wenn auch im nicht so hübschen Poipet, einer casinoverseuchten Grenzstadt – war fabelhaft. Leider verpasste ich die gigantische Party zum chinesischen Neujahrsfest, weil ich krank daniederlag. Zum Glück hatte das Hotel Netflix, ich war also abgelenkt.

Siem Reap bietet alles, was man sich als europäische Urlauberin wünscht. Was ICH mir wünsche, zumindest. Es gibt Bars und Restaurant und Bäckereien mit lecker Süßkram en masse, ATMs, die größtenteils funktionieren und manchmal sogar Geld haben, Tuktuks zum Überallhinkommen und mit Glück auch Tuktuk-Fahrer, die nicht nerven. Das Glück hatten wir nicht.

Dennoch ließen wir uns ein paar Tage lang durch das Tempelfeld von Angkor karren und wanderten Indiana-Jones-mäßig durch die Ruinen. Unbedingte Empfehlung! Nehmt genug Wasser, Sonnencreme und einen Hut mit, dann passiert auch nix.

… erst mal Thailand. Ende Januar ging es los, aber nicht direkt in Thailand, sondern zunächst – aufgrund des relativ frühen Fluges, der relativ weiten Entfernung zwischen Brühl im Rheinland und dem Frankfurter Flughafen und der relativen Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn – im idyllischen Kelsterbach. Das tatsächlich erstaunlich idyllisch ist, wenn auch schwierig hinsichtlich der Frühstückslage.

Aber wir waren erfolgreich, und mit Kaffee & Stückchen gestärkt erreichten wir viele Stunden später Bangkok, wo unsere Reise so richtig begann. Natürlich auf dem Fluss, mit einer Hop-on-Hop-off-Tour per Boot.

Thailand – zumindest die beiden winzigen Eckchen, die ich gesehen habe – ist schön und die Menschen dort sehr freundlich. Massagen gibt es billigbillig, was mir natürlich sehr gelegen kommt, aber das Essen ist auf Dauer nichts für mich und obendrein zu scharf. Und die allgegenwärtigen Klimaanlagen muss man auch mal warten, sonst werden alle krank, aber das ist offenbar auch noch nicht durchgedrungen.

KRACK hat’s gemacht, so richtig hörbar, dann lag ich auch schon am Boden und es tat mächtig weh.

Jawoll, ich hab mir das Bein gebrochen. Musste operiert werden, war nicht so schön, wird nun aber nach und nach heilen.

Viel wichtiger ist die Erkenntnis, wie unheimlich wichtig es für meine seelische Gesundheit ist, rumlaufen zu können. Ich gehe im Normalfall jeden Tag spazieren, wenn auch manchmal nur unter Protest, denn im Gehen kann ich am besten nachdenken, am besten entspannen, am besten vor mich hin gucken.

Jetzt liege ich nur rum. Das war die ersten paar Tage noch ganz witzig, aber da musste ich auch oft ins Krankenhaus, hatte also ziemlich viele Liegeunterbrechungen. Dann war’s eine Weile nötig, denn das Herumhumpeln auf Krücken ist unheimlich anstrengend. Jetzt – zwei Wochen nach dem großen KRACK – fühlt sich nachdenken an wie Treibsand, mein Rücken wie von einem Profi-Wrestler mit dem Stuhl verprügelt und mein Bein … na ja, tut halt weh. Bis auf die OP-Wunden, die jucken.

Das mit dem Nachdenken wurmt mich am meisten, denn eigentlich würde ich gern arbeiten. Ein bisschen geht, aber nicht so gut wie sonst. Nicht so glatt wie sonst.

Rumliegen also.

Frustrierend.

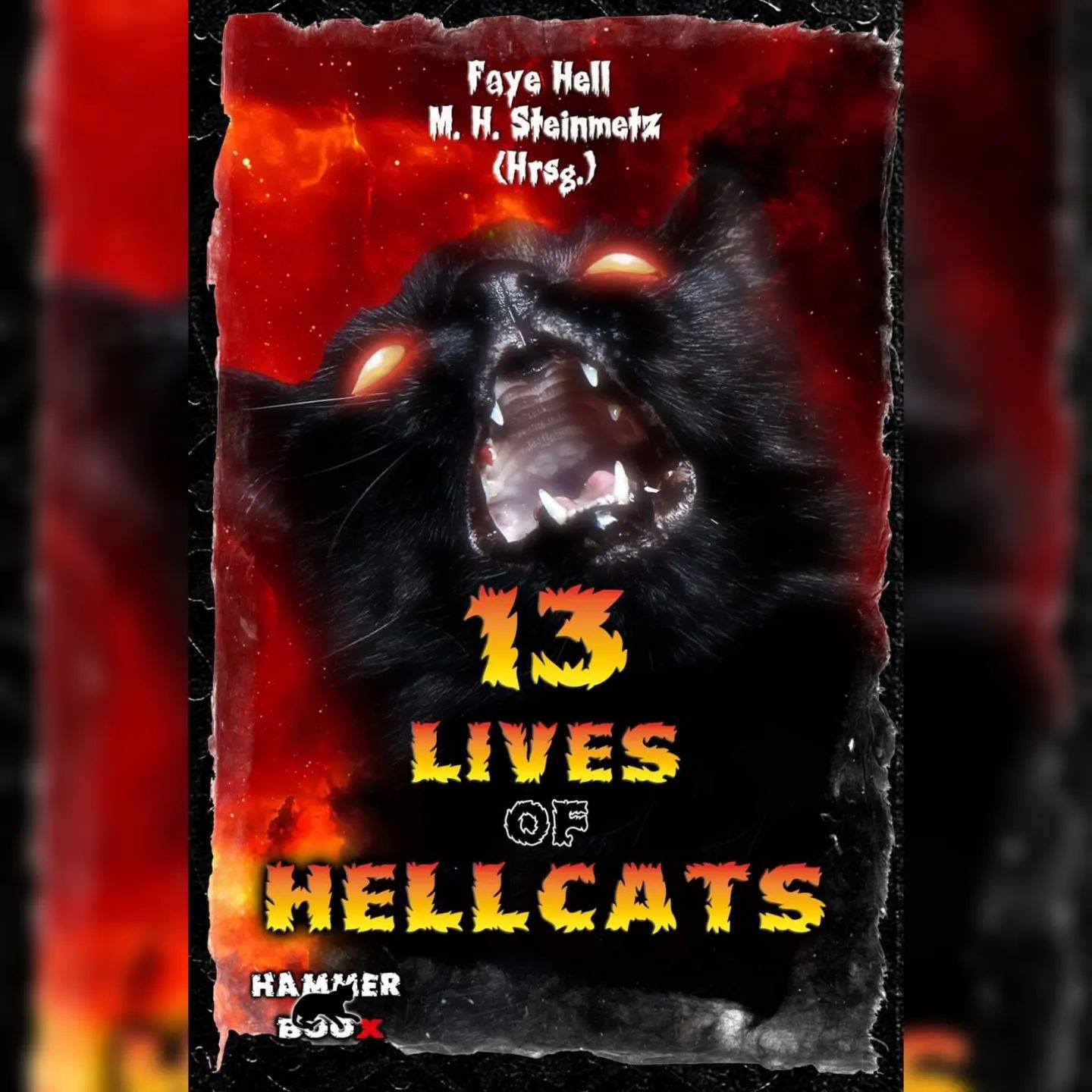

Bald, o bald kommt eine neue Anthologie, in der Yours Truly vertreten ist: 13 Lives of Hellcats aus dem Verlag Hammer Boox!

Neben mir sind darin so illustre Kollegen und Kolleginnen wie Faye Hell (Hell YEAH!!), M. H. Steinmetz (Jippie!), Erik R. Andara (YAY!), Torsten Scheib (♥) und Claudia Rapp (♥♥!) vertreten. Ich platze vor Stolz!

Und weil das mit der Katze und dem Sack eigentlich zu abgeschmackt ist, lass ich den Spruch einfach sein und präsentiere euch hier einen Auszug aus meiner Ab-in-die-Gosse-Erzählung „Füreinander einstehen“:

Das Vieh war hässlich wie die Nacht mit seinem einen Ohr und der verklebten Nase. Eine widerlich verklebte Nase hatte es. Ganz schwarz und zäh sah das Zeug aus. Nur eins der Nasenlöcher war offen. Bestimmt bekam das Kerlchen kaum Luft.

Hieß es nicht immer, Katzen wären so reinlich? Na, die hier wohl eher nicht.

Vermutlich war ihr löchriges Fell mal langweilig grau getigert gewesen, aber der Schmutz der Straße und die Entbehrungen eines Lebens ohne Liebe und vor allem ohne Heim hatten den kläglichen Rest schmutzig-braun gefärbt. So war das hier draußen: Sie alle hatten braunes Haar, egal, wie blond oder grau oder rot sie mal gewesen waren.

Nur die Augen des Tiers, die waren schön. Hell, grasgrün und funkelnd. So stellte Gypsy sich ihre eigenen Augen gerne vor, dabei wusste sie, dass die in Wahrheit ganz profan braun waren. Genau wie ihr Haar.

Hässlich wie die Nacht war diese Katze, die da gerade in ihr Quartier unter der Brücke spazierte.

Hässlich wie sie.

Eigentlich war Gypsy eher ein Hundemensch, aber die Straße macht nicht nur hässlich, sie macht auch einsam. Einen potenziellen Gefährten würde sie sicherlich nicht abweisen. Schon gar nicht, wenn sie diesen Gefährten nicht füttern musste. Hunde brauchten Dosenfraß, Katzen dagegen waren Selbstversorger, oder nicht?

Also lockte sie das Vieh mit »Ps-ps-ps«-Lauten zu sich. Es blickte interessiert zu ihr und setzte sich tatsächlich in Bewegung, aber da bekam Gypsy einen ihrer Hustenanfälle. Fauchend erstarrte die Katze, sträubte ihr bisschen Fell und raste davon.

»Wieder nix«, dachte Gypsy und ließ sich auf ihre schimmlige Matratze sinken. Seufzend zog sie die Jacke enger um sich und blickte zur Brücke auf, unter der sie lagerte.

In meinem Viertel gibt es einen gut sortierten REWE, in dem ich eigentlich sehr gerne einkaufe.

Eigentlich.

Heute jedoch hat SIE gearbeitet. DIE Kassiererin. Sie übertrifft alles, was an Muffeligkeit je eine Ladenkasse bedienen durfte und macht mir damit immer wieder schlechte Laune.

Versteht mich nicht falsch: Ich verstehe jede Verkäuferin, die ihren Job hasst – und ganz besonders die Kunden und Kundinnen – schließlich habe ich selbst einige Jahre im Einzelhandel gearbeitet.

DIE Kassiererin hasst mich aber nicht.

Sie ist auch nicht genervt von mir.

DIE Kassiererin nimmt mich überhaupt nicht wahr, und auch sonst niemanden. Sie macht ihren Job wie ein Automat, spricht dabei kein Wort – nein, nicht mal ein abfällig übers Laufband geworfenes „Des macht sechzei achzsch!“ – und blickt auch niemals auf.

SIE ist nicht einfach eine muffelige Kassiererin, SIE negiert die Existenz eines jeden Wesens außerhalb ihrer selbst. Ja, manchmal glaube ich, sie negiert die Existenz an sich. Das kann einen ja nur runterziehen!

Hoffentlich ist sie morgen nicht da. Dann muss ich die Pfandbons einlösen, die ich heute vor lauter Schreck vergessen habe.